講座報道丨譚剛:粵港澳大灣區視角下的深圳全球海洋中心城市建設

日期:2019-06-17 來源:深圳市民文化大講堂

編者按:2019年5月26日,深圳市委宣傳部、深圳市社科聯聯合邀請譚剛老師作客深圳市民文化大講堂,為市民朋友們做了一場題為“粵港澳大灣區視角下的深圳全球海洋中心城市建設”的講座。

精彩演講內容回顧:

粵港澳大灣區視角下深圳全球海洋中心城市建設

從兩則報道說起:作為“深圳新十大文化設施”之一的深圳海洋博物館正式敲定落戶大鵬新區;5月19日中午,深圳第一艘為海洋工程科研提供支撐的大型實驗設施——“清研海試1”號試驗母船正式服役。建設海洋強國是中國特色社會主義的重要組成部分,深圳承擔著海洋強國的戰略定位。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出“支持深圳建設全球海洋中心城市”

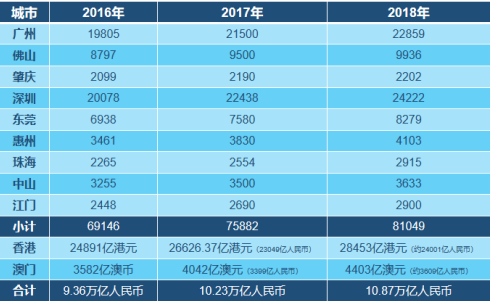

灣區是指以海灣為中心形成的經濟系統、地理單元和區域范圍。粵港澳大灣區是珠江入海口的廣東9個城市及香港澳門兩個特別行政區共同形成的區域范圍,總面積5.6萬平方公里,2018年人口約7200萬、經濟總量約10.8萬億元,占全國經濟總量12%左右。

(一)粵港澳大灣區發展現狀與重大意義

建設粵港澳大灣區,是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略,是新時代推動形成全面開放新格局的新舉措,是推動一國兩制事業發展的新實踐。

習近平總書記在2017年先后三次講到粵港澳大灣區,特別是十九大報告提到建設粵港澳大灣區。

進入2018年,總書記多次深入論述粵港澳大灣區。在全國兩會期間參加廣東團審議時,專門講到粵港澳大灣區。10月到廣東視察時,提出建設粵港澳大灣區,是黨中央部署的重大戰略,是豐富“一國兩制”實踐的全新探索。要求廣東要把粵港澳大灣區建設作為一個大機遇,大文章,要抓緊做實,要求舉全省之力建設粵港澳大灣區。

與此同時,習近平總書記還對港澳人士強調,建設粵港澳大灣區是保持香港、澳門長期繁榮穩定的重大決策,要求在“一國兩制”方針和基本法框架內發揮粵港澳綜合優勢,創新體制機制,促進要素流動。

改革開放以來,粵港澳合作不斷深化,粵港澳大灣區經濟實力、區域競爭力顯著增強,已具備建成國際一流灣區和世界級城市群的基礎條件。

第一個表現是大灣區區位優勢明顯。粵港澳大灣區地處沿海開放前沿,以泛珠三角區域為廣闊發展腹地,在“一帶一路”建設中具有重要地位。交通條件便利,擁有香港國際航運中心和吞吐量位居世界前列的廣州、深圳等重要港口,以及香港、廣州、深圳等具有國際影響力的航空樞紐,便捷高效的現代綜合交通運輸體系正在加速形成。

第二個表現是經濟實力雄厚。經濟發展水平全國領先,產業體系完備,集群優勢明顯,經濟互補性強,香港、澳門服務業高度發達,珠三角九市已初步形成以戰略性新興產業為先導、先進制造業和現代服務業為主體的產業結構。

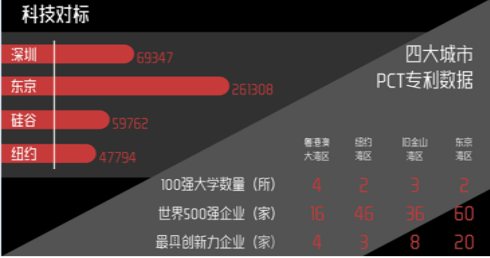

第三個表現是大灣區創新要素集聚。創新驅動發展戰略深入實施,廣東全面創新改革試驗穩步推進,國家自主創新示范區加快建設。粵港澳三地科技研發、轉化能力突出,擁有一批在全國乃至全球具有重要影響力的高校、科研院所、高新技術企業和國家大科學工程,創新要素吸引力強,具備建設國際科技創新中心的良好基礎。

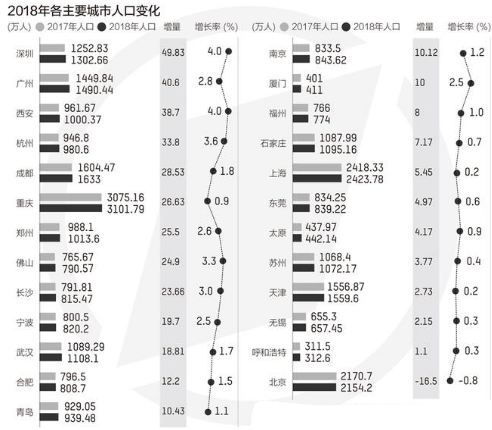

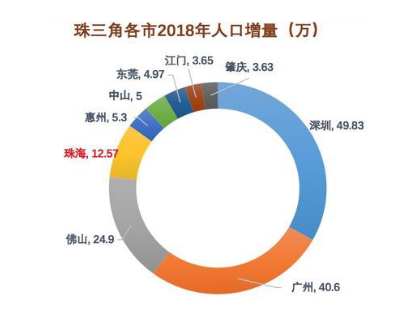

廣東省2018年新增人口達到177萬人,其中珠三角地區達到150.45萬人,比浙江、山東和江蘇這三個經濟大省去年的人口增量之和還多,充分體現了大灣區的人口吸引力。

每個城市都在進行搶人大戰。深圳也出臺了一些政策吸引人才:深圳公租房40%由市場提供,政府提供60%,包括人才房、安居房和公租房。

未來大灣區創新要素主要沿廣-深-港-澳創新走廊分布。

對深圳而言,未來創新要素集聚主要布局在深港科技創新合作區、光明科學城、西麗湖國際科教城等區域。

2017年1月深港簽署文件同意把河套地區合作建設成“深港創新及科技園”,2019年4月深港合作會議召開,雙方共同成立聯合專責小組,打造融合一國兩制優勢的國際化開放創新平臺,為大灣區國際科技創新中心和廣深港澳創新走廊提供有力支撐。

光明科學城定位為支撐深圳原始創新的重要載體、綜合性國家創新中心的重要節點、廣深港澳科技創新走廊的重要引擎及深圳北部中心發展的重要動力源。1月25日開工儀式,啟動區項目占地4.7萬平方米,建筑面積23.1萬平方米,建設腦解析腦模擬、合成生物研究兩大科學裝置平臺。到2020年,形成科學城建設基本框架;到2025年,形成世界級科學城的核心功能;到2035年,基本建成高度國際化的綜合性國家科學中心核心承載區。

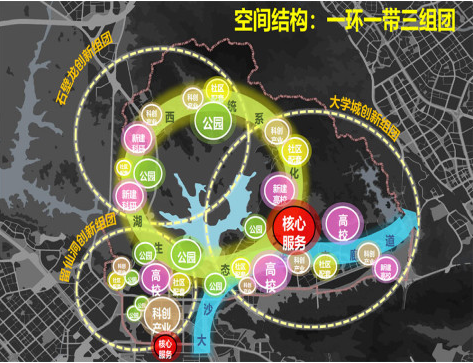

西麗湖國際科教城規劃面積 57.1 平方公里,“一環”(西麗湖科教生態環)、“一帶”(大沙河大學智慧帶)、“三組團”(大學城、石壁龍、留仙洞)、“五片區”(大學城、燕清溪、白石嶺、石壁龍、留仙洞)。

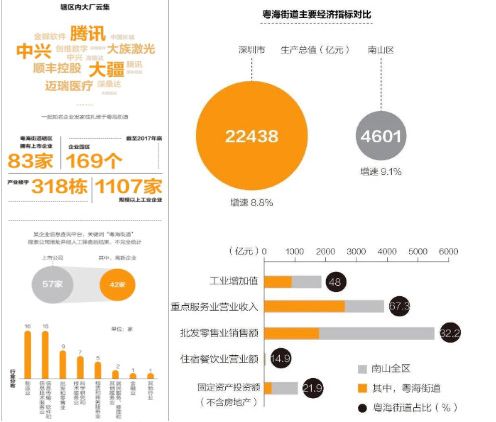

目前南山區的粵海街道可以說是深圳創新要素聚集的典型表現。

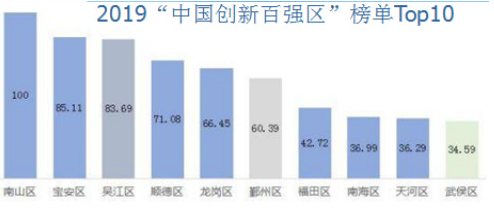

去年工信部公布了中國創新百強區排名,深圳有4個區榜上有名,這對于深圳建設全球海洋城市有很大的幫助。

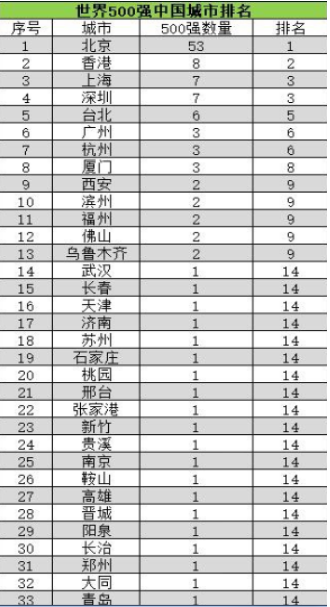

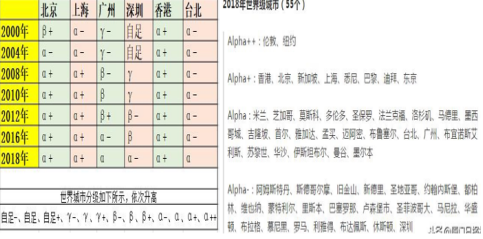

第四個表現是大灣區國際化水平領先。深圳在世界城市排名中也榜上有名。

世界500強企業美國有126個,中國有120個,其中深圳有7個,粵港澳大灣區有20個。

第五個表現是大灣區合作基礎良好,香港、澳門與珠三角九市文化同源、人緣相親、民俗相近、優勢互補。近年來,粵港澳合作不斷深化,基礎設施、投資貿易、金融服務、科技教育、休閑旅游、生態環保、社會服務等領域合作成效顯著,已經形成了多層次、全方位的合作格局。

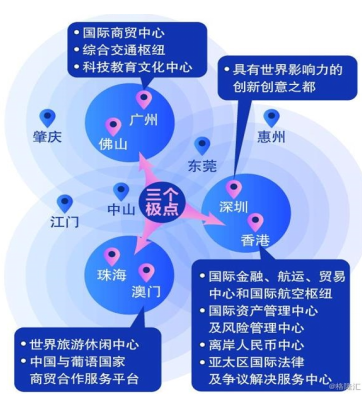

(二)粵港澳大灣區戰略定位與空間布局

粵港澳大灣區發展規劃綱要確立的戰略定位,實際上包括了三個層面:從國際層面來看,要求粵港澳大灣區成為充滿活力的世界級城市群,成為具有全球影響力的國際科技創新中心;從國家層面來看,要求大灣區成為“一帶一路”的重要區域,成為內地和港澳深度合作示范區;從大灣區自身層面來看,要建設成為宜居宜業宜游的優質生活圈。

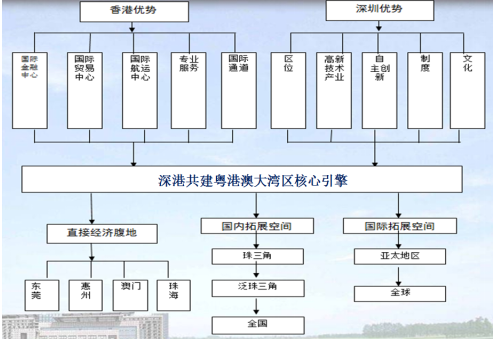

在大灣區戰略定位背景下,深圳要發揮極點和引擎作用。一是深圳和香港要結合起來,成為大灣區至關重要的三大極點之一,充分發揮深港極點在大灣區及周邊區域發展中的帶動作用。

二是優化提升中心城市——以香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市作為區域發展的核心引擎,做優做強,增強對周邊區域發展的輻射帶動作用。

(三)規劃綱要支持深圳建設全球海洋中心城市

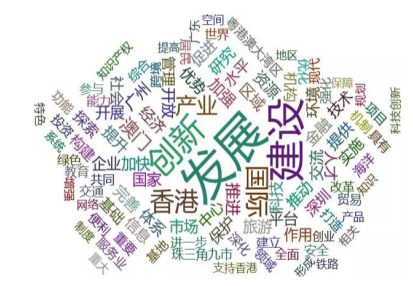

《綱要》中提到支持深圳建設全球海洋中心城市,并專門用了一節的篇幅來講關于“海洋經濟的發展”。對《綱要》的認識,可以從三個不同的角度觀察。首先是主題詞:“發展”、“建設”、“創新”、“國際”。

第二個角度是出臺政策:包括需要“研究、探索、創新”的方向;可以“豐富”“發展”“完善”的內容;給予“鼓勵”“支持”“允許”的空間。

第三個角度是大灣區的功能和作用。在建設大灣區進程中,特別是在建設國際科技創新中心方面,深圳應當走在前面,起到引領帶動作用。

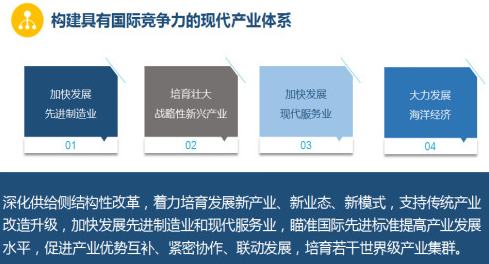

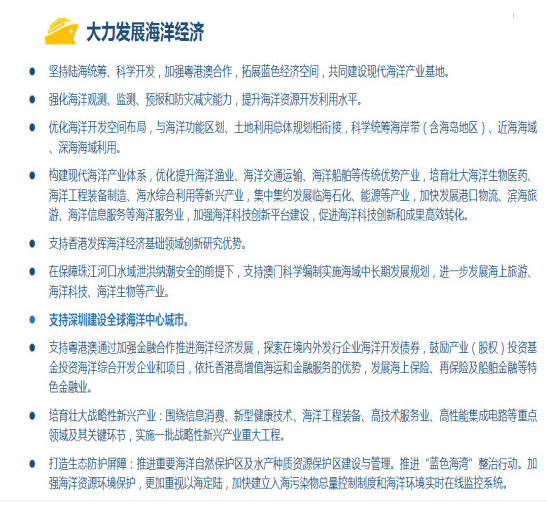

對于海洋經濟方面的部署,《綱要》主要體現在構建現代產業體系一章關于大力發展海洋經濟一節之中,在生態文明建設、優質生活圈、發展平臺等章節也有涉及海洋經濟的內容。

在大力發展海洋經濟一節中,明確提出“支持深圳建設全球海洋中心城市”。

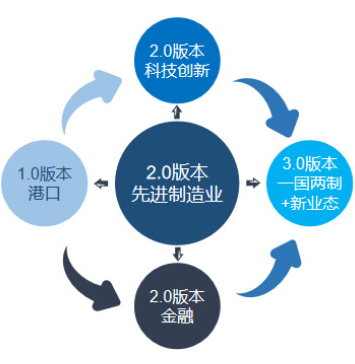

我們在2014年所作的研究中,曾提出灣區經濟發展的不同版本。其中把粵港澳大灣區概括為3.0版本,一方面是由于粵港澳大灣區是一國兩制,三個關稅區和三種貨幣的基礎上建立起來的,不同于2.0版本的灣區形態,存在明確的制度差異性。另一方面是由于新的產業業態,包括海洋經濟在內的新業態,使得粵港澳大灣區進入灣區建設的3.0版本。

另外,從深圳所處區位條件來看,呈現出“兩灣+半島”的空間特征,這樣的地理形態也是有利于灣區發展海洋經濟的。

全球海洋中心城市的理論與實踐

(一)全球海洋中心城市理念

1、海洋與海洋城市

全球海洋的面積占到地球的71%,陸地只有29%,地球通常被稱為藍色星球。海洋是生命的搖籃、人類文明的源泉,同時在維持全球的生態系統發揮發揮其重要性。海洋是資源寶庫、生態屏障、經濟動脈、戰略空間,增強海洋意識十分重要。

全球經濟的發展經驗表明,世界經濟的重心由內陸地區向沿海地區的遷移是20世紀以來的總體趨勢。全球大部分人口集中在沿海地區,大部分重要城市集中在沿海地區,大部分政治、經濟、文化活動發生在沿海地區。隨著經濟全球化不斷推進,經濟活動和城市人口逐步向沿海地區集聚,形成以海灣及海洋城市為核心的沿海城市帶,推動全球經濟向更高的方向前進。

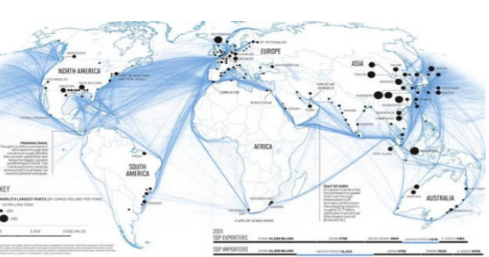

從世界經濟版圖看,全球60%的經濟總量集中在入海口。世界上75%的大城市、70%的工業資本和人口集中在距海岸100公里的海岸帶。在排名前50名的特大城市中,港口城市占到90%以上。海洋城市在全球經濟社會中所具有的重大的意義。

2、國際航運中心

了解全球海洋中心城市,首先需要認識國際航運中心,可以說國際航運中心是全球海洋中心城市的前提條件。全球海洋中心城市都是從港口城市開始的,港口城市就是從國際航運中心發展起來的。

在現代海洋經濟尚未興起、國際貿易主導著世界經濟版圖的時代,國際航運中心就是“海洋中心”。

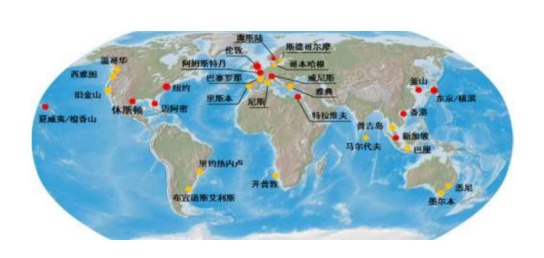

國際航運中心融發達的航運市場、豐沛的物流、眾多的航線航班于一體,一般以國際貿易、金融、經濟中心為依托,擁有航線稠密的集裝箱樞紐港、深水航道、集疏運網路等硬件設施,并擁有為航運業服務的金融、貿易、信息等軟件功能的港口城市。無論是歷史上的威尼斯、阿姆斯特丹、倫敦,還是現在的紐約、東京、奧斯陸、新加坡和香港,都是世界經濟中心和國際貿易中心。

國際航運中心與集裝箱的吞吐量有關,這也反映出能不能成為全球海洋中心城市。

國際航運中心的形成主要有三種模式:

模式一:以市場交易和提供航運服務為主,代表港口為倫敦。

模式二:以中轉為主,代表港口為香港和新加坡。

模式三:以為腹地貨物集散服務為主,代表港口有鹿特丹和紐約。

全球海洋中心城市還需要在航運中心的基礎上,大力發展藍色經濟。

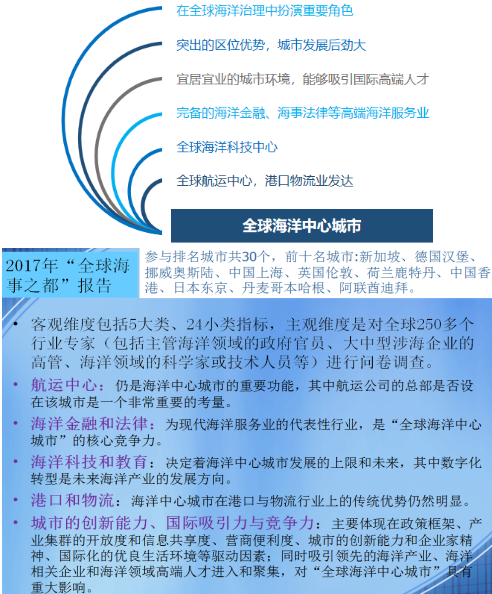

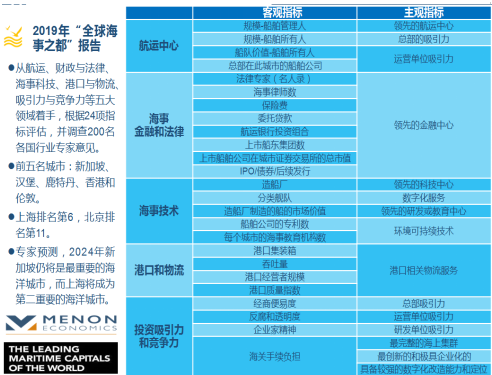

3、全球海洋中心城市

“全球海洋中心城市”來源于一個國際排名,由“Leading Maritime Capitals of the World”意譯而來,也有直譯為“全球領先的海事之都”的,后來寫入2017年發布的《全國海洋經濟發展“十三五”規劃》,規劃中提到要推動深圳、上海建設全球海洋中心城市。至此,全球海洋中心城市一詞得到廣泛引用,成為引導我國沿海重點城市參與國際海事競爭合作的新方向。

要成為全球海洋中心城市,一是在全球航運中心占據重要位置,二是海洋服務業高度發展。三是海洋科技領先,四是具備以港口、物流為代表的強大的海洋產業。除此之外還有城市的創新能力,國際吸引力與競爭力。

全球海洋中心城市,包含了三個關鍵詞:全球城市,中心城市,海洋城市。三個方面組合起來,就構成了全球海洋中心城市。三個關鍵詞可以按照不同的方式組合:

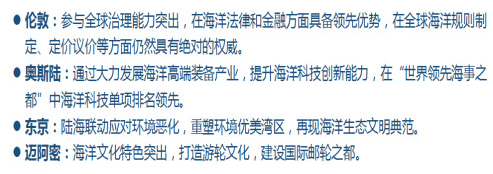

一是全球海洋+中心,強調海洋的整體實力較強,如倫敦;

二是全球+海洋中心,強調某項海洋事務能力具有全球影響力,如奧斯陸、休斯頓;

三是全球中心+海洋,強調的是具有全球影響力的中心城市,如東京、紐約、新加坡、香港。

從發展歷程來看,全球海洋中心城市超越傳統的國際航運中心概念,不僅具備國際航運中心在航運、貿易、物流以及航運相關服務業方面的優勢;而且還必須是海洋金融、法律等高端海洋服務業的領導者;是海洋科學技術和海洋發展體系的創新者和引領者;在全球海洋治理方面發揮引導性的作用,為區域或全球提供有價值的公共產品;具備完善的營商環境、完備的海洋產業集群和國際化便利生活環境,對領先的海洋產業、海洋企業和高端人才形成強大的吸引能力和集聚能力。

從影響力來看,全球海洋中心城市強調發揮海洋產業、資源和文化優勢,突出創新引領和在全球治理中的作用,使海洋成為核心競爭力,在區域具有極大輻射力,對全球政治、經濟、文化具有控制力與影響力。

從主要特征來看,全球海洋中心城市在海洋的重要領域凸顯優勢,包括:全球海洋治理能力較高、海洋經濟科技領先、海洋生態文明彰顯、海洋文化特色突出、海洋綜合管理理念先進。

因此,全球海洋中心城市必須是海洋整體實力很強,具有全球影響力的中心城市。

(二)國際知名海洋中心城市的經驗啟示

國際知名的海洋中心城市多是伴隨港口功能的提升而不斷延伸拓展、調整優化,逐步形成輻射范圍更廣、發展實力更強、對世界影響更大的工業經濟,并在服務提升與創新發展等方面形成獨特優勢,并將其培育成城市的核心競爭力,通過金融、法律、保險、仲裁等海洋高端服務實現全球海洋資源配置,或者通過海洋科技創新引領全球海洋發展方向。

深圳要建設全球海洋中心城市,可借鑒國際上知名的海洋城市的成功經驗,比如新加坡、香港。

1、新加坡的做法與借鑒

新加坡連續四屆被評為“全球海洋中心城市”。其成功在于:充分利用本地海洋資源;實施開放的全球化戰略;構建海事全產業鏈;重視海洋科技文化。

2、香港的做法與借鑒

香港的成功在于:充分利用本地海洋資源;市場配置資源作用+政府有效引導作用;增強科技創新和引領,推動海洋經濟綠色發展;加大對海洋領域的資金支持,發達完善的金融體系;海洋經濟結構合理,完善的海洋經濟區域布局。

(三)內地海洋中心城市的經驗借鑒

除深圳以外,內地大力建設全球海洋中心城市的有上海和廣州,其做法值得深圳學習借鑒。

1、上海的做法與借鑒

在2012 年、2015 年、2017、2019年的 “世界領先海事之都”排名中,上海分別位居第7、5、4、6位。

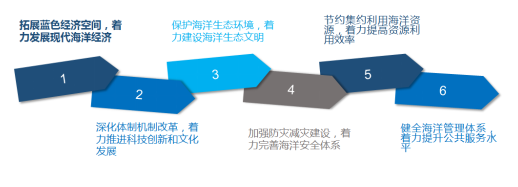

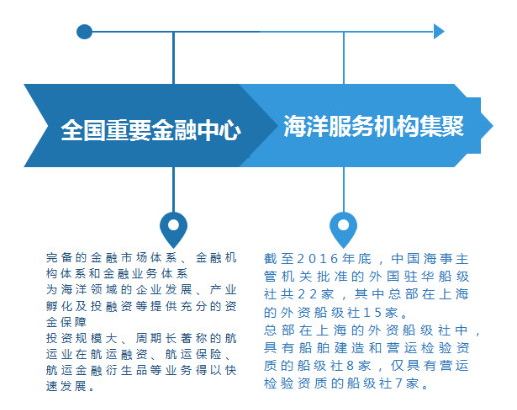

——上海海洋經濟實力雄厚,2017年接近8000億元,占到全市經濟總量的比重27%、占全國10%左右。初步形成以海洋交通運輸業、海洋工程裝備制造業、海洋旅游業為代表的現代海洋產業體系。

——上海市海洋第一產業比重保持基本穩定,海洋第二、第三產業占絕對主導地位,占海洋生產總值的99.9%,特別是海洋第三產業在海洋經濟中的比重不斷提升,優勢非常明顯,高于全國海洋經濟平均水平。

——上海市外貿物資中的99%經由上海港進出,集裝箱吞吐量連續七年排名位居世界第一,貨物吞吐量位居世界第二,僅次于寧波-舟山港。

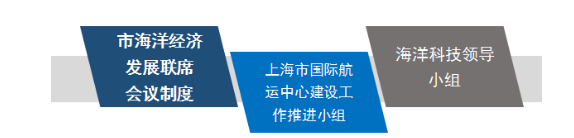

——上海以海洋經濟發展聯席會議制度為代表的海洋經濟體制機制建設值得借鑒。

——從政府層面來看,上海推出海洋經濟發展措施,出臺航運服務業大幅度開放政策等整體性部署值得認真學習借鑒。

——上海各高校每年培養出大批海洋相關人才,為上海發展海洋經濟提供了大量人才資源,同時上海依托高校資源,整合提高海洋科研力量,進行突破性的技術攻關,形成整體的統一的部署,增強上海在全球海洋中心城市科技支撐。

——上海擁有發達的海洋服務業。

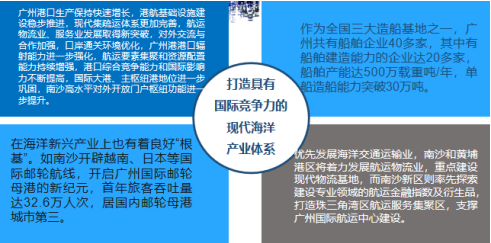

2、廣州的做法與借鑒

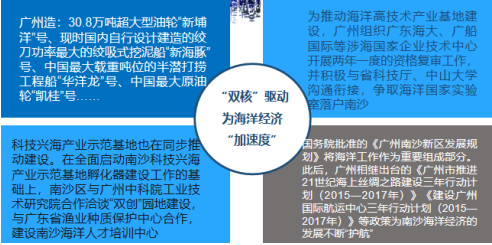

——“雙核”驅動為海洋經濟“加速度”。

——打造具有國際競爭力的現代海洋產業體系。

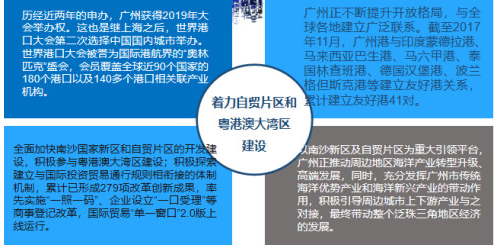

——著力自貿片區和粵港澳大灣區建設。

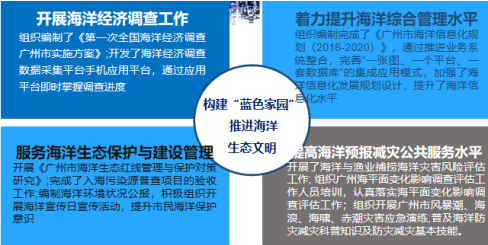

——構建“藍色家園”,推進海洋生態文明。

深圳建設全球海洋中心城市若干思考

深圳到底要如何來建設全球海洋中心城市?

第一,建設全球海洋中心城市是深圳發揮灣區核心引擎作用的重要內容。去年2018年12月26日,習近平總書記對深圳作出重要批示,要求深圳抓住粵港澳大灣區建設的重大機遇,不斷增強深圳在大灣區的核心引擎功能,發揮核心引擎的作用,朝著建設中國特色社會主義先行示范區的方向前行,努力創建社會主義現代化強國的城市范例。深圳建設全球海洋中心城市,是貫徹落實總書記對深圳指示精神的重要體現。

深圳要發揮核心引擎的作用,必須大力發展海洋經濟。《綱要》中講到的海洋經濟,除了構建現代產業體系一章中專門部署外,還在其他章節中涉及到,如打造生態防護屏障、構筑休閑灣區、推動前海南沙及特色發展平臺等。綜合而言,深圳發揮灣區核心引擎作用,需要通過科技創新驅動、開放合作引領、優勢產業牽引、生態文明涵養、人文理念聚力、營商環境支撐、發展平臺助推、空間格局共生等方面大力推進。

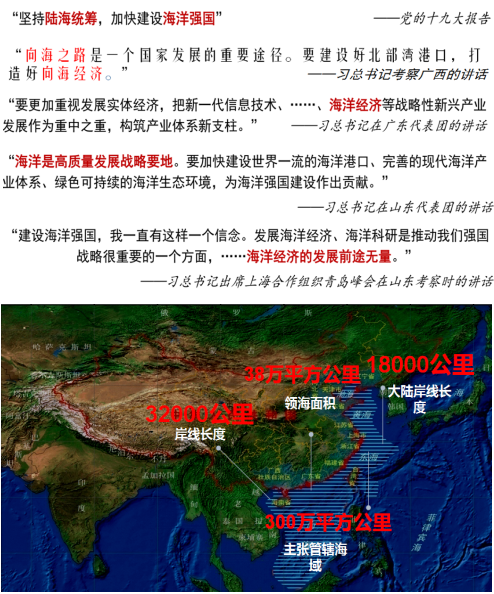

第二,堅持陸海統籌,增強海洋意識。

2010年“陸海統籌”首次寫入國家“十二五”規劃,確立了海洋在國家經濟社會發展全局中的地位和作用,標志著我國向海拓展的戰略性轉變,陸海統籌成為國家重大戰略。2017年黨的十九大報告提出“堅持陸海統籌,加快建設海洋強國”,進一步凸顯了海洋在新時代中國特色社會主義事業發展全局中的突出地位和作用。

中國的陸地面積大部分人都清楚,但中國的領海面積、海岸線、管轄海域等卻不太為人重視。深圳也是如此。

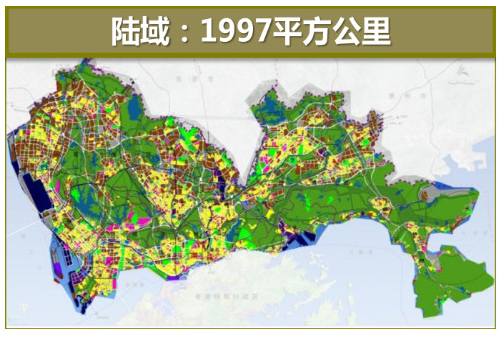

深圳瀕臨南海、毗鄰港澳,海岸線長達260公里,海域面積為1145平方公里,目前擁有大小島嶼51個,擁有珠江口、深圳灣、大鵬灣、大亞灣優質灣區資源,形成“兩灣+半島”的空間結構,是粵港澳大灣區的中心城市,也是21世紀海上絲綢之路的樞紐城市。

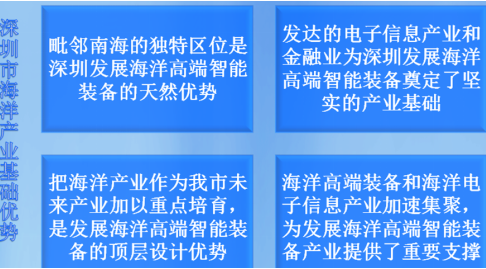

同時,深圳的海洋經濟發達,現代海洋產業體系完備。據統計,2018年深圳海洋及相關產業生產總值2327億元,約占GDP總量的9.6%。以海洋電子信息、海洋生物、海洋高端裝備為代表的海洋未來產業快速發展。

預計到2020年,深圳海洋生產總值將達到3000億元。在海洋產業方面,深圳海洋高端裝備、海洋電子信息、海洋生物醫藥等新興產業發展態勢良好;海洋交通運輸業、濱海旅游業、海洋油氣業等三大傳統產業優勢突出,在國內處于行業領先地位;擁有涉海企業數千家,集聚中集、招商、鹽田港等一批涉海龍頭企業;深圳發起設立規模500億的海洋產業基金。

此外,深圳海洋高端裝備領域已建成多家重點實驗室,海洋科技創新能力和成果轉化能力快速升級,清華大學深圳研究生院、南方科技大學、深圳大學已成立海洋學科,開展海洋領域教育科研和人才培養。

深圳還是全國首個海洋綜合管理示范區和第二批海洋經濟創新發展示范城市。

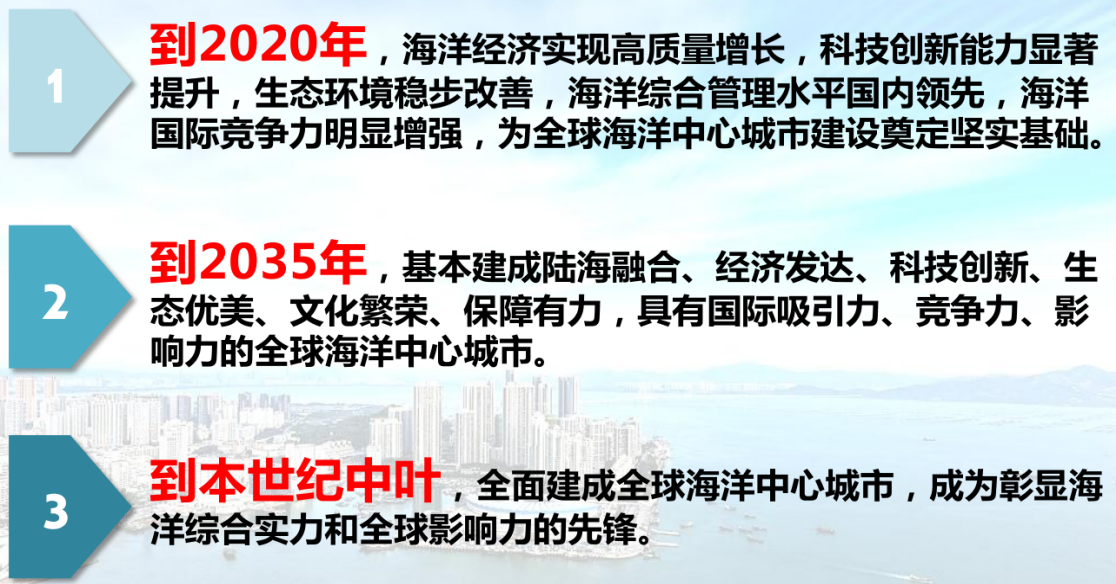

第三,推進全球海洋中心城市建設。去年深圳市委市政府已經部署了相關的綱領性文件和行動性指南:《關于勇當海洋強國尖兵加快建設全球海洋中心城市的決定》以及《實施方案》。通過創新引領—陸海統籌—生態保護—服務公眾—先行先試的基本原則,推動深圳的全球海洋中心城市。

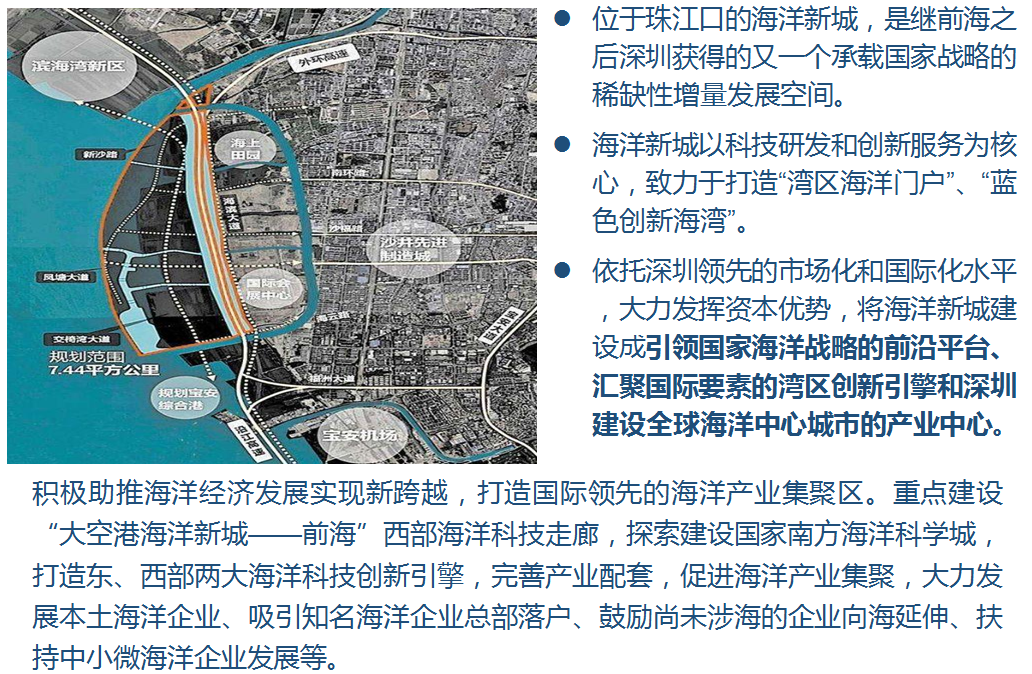

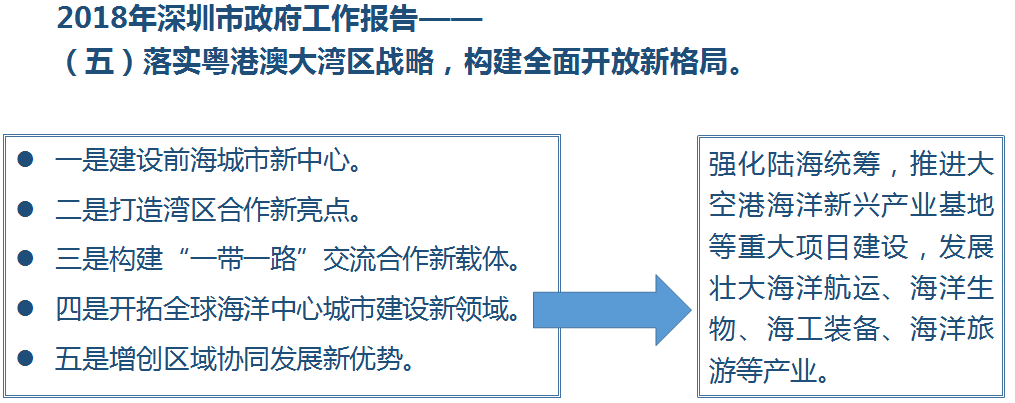

去年深圳政府工作報告提到落實粵港澳大灣區戰略時,專門提出強化陸海統籌,推進大空港海洋新興產業基地等重大項目建設,發展壯大海洋航運、海洋生物、海工裝備、海洋旅游等產業。

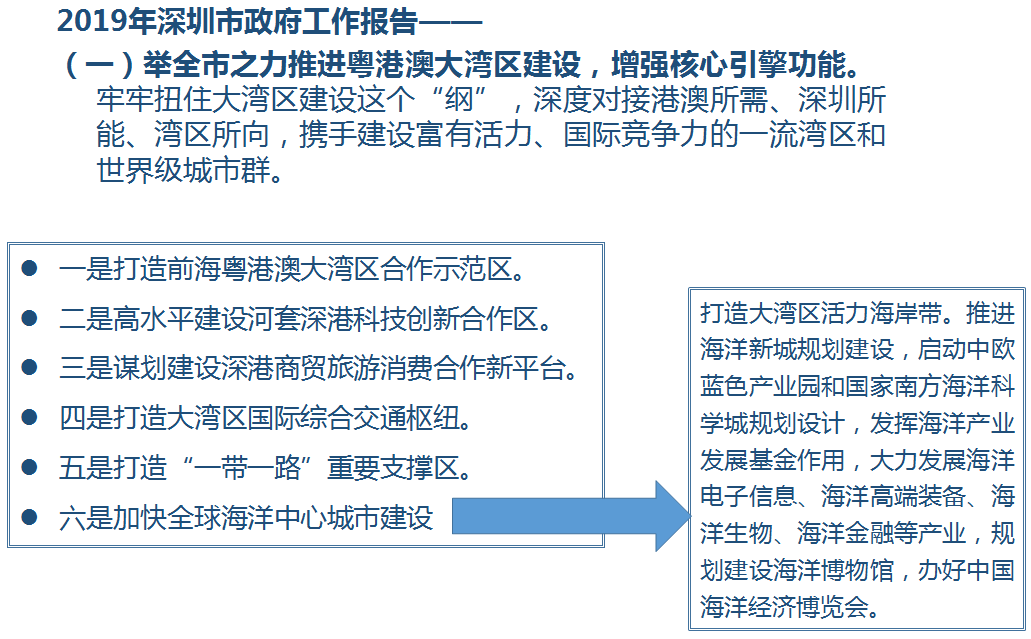

今年政府工作報告提出舉全市之力推進粵港澳大灣區建設時,要求打造大灣區活力海岸帶,推進海洋新城等規劃建設,發揮海洋產業發展基金作用,大力發展海洋電子信息、海洋高端裝備、海洋生物、海洋金融等產業,規劃建設海洋博物館,辦好中國海洋經濟博覽會。

我本人作為省政協委員,在去年省政協大會上提交“關于支持深圳建設全球海洋中心城市”的提案,從確立戰略目標與政策舉措、立足新發展理念、探索海洋經濟創新發展及體制機制創新、推動大灣區沿海城市群協同參與海洋城市等方面提出建議。

廣東省海洋與漁業廳、深圳市政府提出了辦理意見。

深圳建設全球海洋中心城市,應當著重注意以下幾點:

——推進建設 “海域+陸域”全域空間的“全球海洋中心城市”。圍繞國家賦予深圳打造全球海洋中心城市的總目標,統領海洋生態保護、海洋經濟與科技、海洋資源開發利用等各項工作,努力探索海洋綜合管理,大力提高我市海洋城市的國際影響力。

——圍繞陸海資源統籌、產業集群發展,在“東進西協南聯北拓中優”的框架下,高標準加快前海合作區、深圳灣總部基地、大空港、海洋新城、大鵬國際生態旅游區建設,形成協調互動的陸海統籌發展良好格局。

——按照市委市政府加快建設全球海洋中心城市的決定及實施方案,重點構建海洋科技創新體系,凸顯海洋城市文化特色,提升海洋綜合管理能力,積極參與全球海洋治理等五個方面,推動全球海洋中心城市建設。 其中,在海洋經濟跨越發展方面,將推動海洋工程裝備、海洋電子信息、海洋生物醫藥、海洋新能源等產業發展,促進海洋金融要素集聚、共建深港國際航運中心,從而推動海洋產業集聚發展,提升海洋經濟在全球的影響力。

——在粵港澳大灣區背景下與香港共建國際航運中心。重點是立足粵港澳大灣區,打造綠色智慧的國際樞紐港;加強與香港在航運方面全面合作;大力發展航運金融,提高航運增值服務能力,提升服務水平;引進和培育具有國際影響力的航運服務機構,吸引國際航運公司落戶。

——推動深圳海洋新城建設。