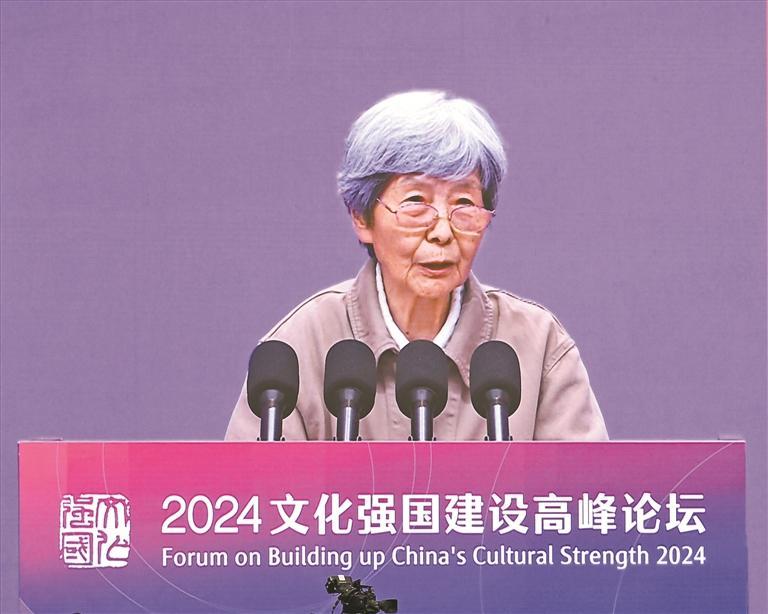

敦煌研究院名譽院長樊錦詩:弘揚開拓精神、共生精神和人文精神

日期:2024-05-24 來源:深圳特區報

■ 深圳特區報記者 鄭思

23日下午,在2024文化強國建設高峰論壇上,敦煌研究院名譽院長樊錦詩以《敦煌文化遺產的智慧啟示》為題作了發言。她認為,敦煌文化遺產所蘊含的精神標識和中國智慧,對于文化強國建設有三點重要的啟示。

首先,敦煌文化遺產呈現著中華民族堅強剛毅的開拓精神。絲綢之路的貫通、河西地區的安定、敦煌的開窟造像無不體現了中華民族的開拓精神。放眼敦煌石窟史,有無數體現開拓精神的人物,既有張騫、霍去病、班超、裴矩、裴行儉這樣的政治家、軍事家,也有普通的屯田戍卒、勛官騎士、行客商販、農夫工匠、畫工歌伎,更有求法護法的高僧,比如有名的法顯、宋云、惠生、玄奘、慧超等。這些開拓者、建設者和求法者,集中體現著中華民族剛毅的開拓精神,昭示著中華民族最寶貴的堅強性格。

其次,敦煌文化遺產呈現著中華文明開放包容的共生精神。敦煌位于中國西部邊陲,是中華文明與域外文明的交匯處。以敦煌石窟藝術和敦煌藏經洞的文獻為代表的敦煌文化遺產,既以中華文明為本位,又以開闊胸襟和恢宏的氣度,廣泛地吸納、融匯印度文明、希臘羅馬文明、波斯文明、中亞文明等多種外來文明,體現出開放、包容、互鑒的文化特征與共生智慧。敦煌莫高窟是中西多種文化多元文明交融薈萃的結晶,體現了中華文明開放包容的共生精神和恢宏氣度。

再次,敦煌文化遺產呈現著中華文明濟世安民的人文精神。作為古絲綢之路上的“咽喉之地”,敦煌的地理位置十分重要。伴隨著古絲綢之路的興盛和繁榮,東西方文明在這里長期持續地交融薈萃。不僅有外來文化的引進來,也有中華文化向更廣闊地域的傳播浸潤。歷史上由敦煌傳入西域地區的儒家經典、律法、醫學和蒙書,對應著中華民族的哲學理念、社會正義、人本情懷和育人智慧,體現出中華文化濟世安民、澤被四方的人文之光。

樊錦詩說,今天我們挖掘弘揚敦煌文化遺產所蘊含的中華民族生生不息的弘揚開拓精神、共生精神和人文精神,有利于我們感悟祖先的智慧、感知民族的精神,樹立文化自信,賡續歷史使命,守護并傳承中華民族的文化根脈,為增強民族凝聚力,提升文化軟實力,為當今世界多元文化和平共處、交流融合、文明互鑒,為建設社會主義現代化強國,實現中華民族偉大復興發揮積極作用。

精彩觀點

今天我們挖掘弘揚敦煌文化遺產所蘊含的中華民族生生不息的開拓精神、共生精神和人文精神,有利于我們感悟祖先的智慧、感知民族的精神,樹立文化自信,賡續歷史使命。