新時代出土簡牘古籍的整理與研究

日期:2022-06-24 來源:中國社會科學(xué)網(wǎng)-中國社會科學(xué)報

黨的十八大以來,以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,為中華典籍文化的整理、研究和保護(hù)帶來了千載難逢的機會。習(xí)近平總書記不久前在中國人民大學(xué)考察時強調(diào),要運用現(xiàn)代科技手段加強古籍典藏的保護(hù)修復(fù)和綜合利用,深入挖掘古籍蘊含的哲學(xué)思想、人文精神、價值理念、道德規(guī)范,推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展。今年3月,“加強文物古籍保護(hù)利用和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承”首次被寫入政府工作報告。4月,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)新時代古籍工作的意見》(以下簡稱《意見》),《意見》全面精準(zhǔn)地論述了新時代古籍工作的方方面面,其中專門指出要“加快出土文獻(xiàn)整理研究成果出版利用”。下面就筆者個人在出土簡牘典籍整理和研究工作中的一些不成熟經(jīng)驗,匯報學(xué)習(xí)《意見》的幾點體會。

簡牘古籍是中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要載體

習(xí)近平總書記在中央政治局第三十九次集體學(xué)習(xí)時的重要講話中強調(diào),“中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是中華文明的智慧結(jié)晶和精華所在,是中華民族的根和魂,是我們在世界文化激蕩中站穩(wěn)腳跟的根基”。在紙張出現(xiàn)之前,簡牘是最主要的文字書寫材料。《尚書·多士》中記載,商人的先人已經(jīng)有了簡冊,記載了“殷革夏命”的舊事。簡牘是對竹或木制成的書寫材料的統(tǒng)稱,包括簡冊、牘、觚等。可以說,竹木簡牘是中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化最重要的文字載體,承載著先人無窮的智慧。

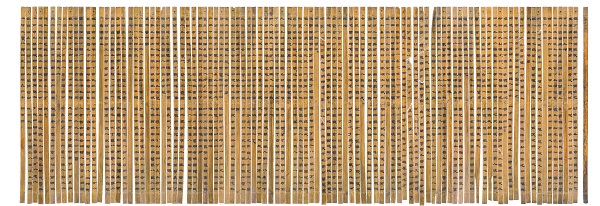

北京大學(xué)藏西漢竹書《老子下經(jīng)》復(fù)原圖出自《北京大學(xué)藏西漢竹書[貳]》

黨的十八大以來,出土簡牘典籍文獻(xiàn)的整理研究進(jìn)入新時代。《馬王堆漢墓簡帛集成》編纂出版;清華簡基本按照每年一輯的速度整理公布了9輯46篇流傳于戰(zhàn)國楚地的先秦典籍;北大漢簡除醫(yī)書、部分?jǐn)?shù)術(shù)書外已全部公布;安大簡《詩經(jīng)》、銀雀山漢簡《孫臏兵法》《尉繚子》等均已面世;北大秦簡、成都天回漢墓醫(yī)簡也即將全部付梓。南昌西漢海昏侯劉賀墓出土簡牘,荊州夏家臺、龍會河北岸、棗紙、王家咀等地的簡牘典籍新發(fā)現(xiàn)層出不窮;定州漢墓竹簡、阜陽漢簡、青海大通上孫家寨漢簡等簡牘古籍的再整理也依次展開。這些典籍文獻(xiàn)中,既有對古史的印證、補充、糾謬和闡發(fā),也有豐富的政治思想史與社會文化史內(nèi)涵。如夏代存在與否,學(xué)界長期存有爭議。清華簡中的《尚書》佚篇《厚父》,在戰(zhàn)國時曾被孟子征引。篇中王與厚父的對話不僅提到禹、啟等開國先王,還專門論述皋陶、孔甲等夏代先圣先王的事跡,細(xì)節(jié)雖與傳世文獻(xiàn)如《史記》等有些出入,但框架仍可契合。秦代作為中國歷史上第一個統(tǒng)一王朝,歷史地位非常重要,但存在時間短且曾推行焚書政策,留下可供研究的文獻(xiàn)資料極為有限。北大秦簡中沒有發(fā)現(xiàn)成篇的“六藝”“諸子”等經(jīng)典文獻(xiàn),符合秦代社會文化的普遍狀況,但其中有鮮明特色的文學(xué)作品和大量反映社會生活、民間信仰的文獻(xiàn),展示出當(dāng)時基層社會豐富多彩的一面,使我們對戰(zhàn)國晚期至秦代社會文化的了解大為豐富和擴展。海昏侯劉賀墓所出儒家經(jīng)典、詩賦、數(shù)術(shù)與方技文獻(xiàn)并重的情形,也為了解西漢昭宣時期的思想學(xué)術(shù)圖景提供了絕佳資料。

習(xí)近平總書記《在哲學(xué)社會科學(xué)工作座談會上的講話》指出:“中國古代大量鴻篇巨制中包含著豐富的哲學(xué)社會科學(xué)內(nèi)容、治國理政智慧,為古人認(rèn)識世界、改造世界提供了重要依據(jù)。”簡牘古籍也蘊含著豐富的治國理政智慧。如清華簡中就能見到關(guān)于“歷史周期律”的論述及其應(yīng)對之策。周公攝政時所作的《皇門》對“歷史周期律”有詳盡的闡釋。《治政之道》與《治邦之道》蘊含著十分豐富的治國理政理念,提出選人用人方面的得失直接關(guān)乎國家事業(yè)發(fā)展的成敗。《趙簡子》闡明驕奢淫逸是造成國家“其亡也忽焉”的重要原因,若要長久保持“其興也勃焉”的局面,篳路藍(lán)縷、艱苦奮斗的作風(fēng)不可摒棄(程浩《清華簡關(guān)于“歷史周期律”的論述及其應(yīng)對之策》,《光明日報》2021年10月30日11版)。北大漢簡《周馴》以一月一訓(xùn)的形式記錄周昭文公訓(xùn)誡共太子,通過所講古代圣賢歷史故事的道德含義,來闡述“尊賢”“愛士”“聽諫”“愛民”等治國之道;《老子》中“治大國若烹小鮮”的論述也常被習(xí)近平總書記強調(diào)。

保護(hù)與研究并重是簡牘古籍整理研究的基本原則

作為古代文化遺物,出土簡牘既是一種寶貴的歷史文獻(xiàn),也是考古發(fā)掘出土的珍貴文物。《意見》首次明確“統(tǒng)籌好古籍文物屬性與文獻(xiàn)屬性的關(guān)系”,體現(xiàn)出兼顧保護(hù)與研究的科學(xué)思路。郭店楚簡、尹灣漢簡等諸多具有重要文獻(xiàn)、文物和藝術(shù)價值的簡牘古籍被國家定為一級文物。郭店楚簡、上博楚簡、放馬灘秦簡、銀雀山漢簡、阜陽漢簡、尹灣漢簡、武威漢簡、清華簡、北大簡、岳麓簡……幾乎所有重要的出土簡牘古籍均被納入國家珍貴古籍名錄,由國務(wù)院發(fā)文予以專門保護(hù)。簡牘古籍的原件是重要文物,其文字內(nèi)容是我們文化建設(shè)的“活水源頭”。“保護(hù)為主、搶救第一、合理利用、加強管理”的古籍保護(hù)基本方針,對于簡牘古籍的整理研究尤其適用。

2008年7月中旬,部分清華簡入藏時已經(jīng)發(fā)生菌害霉變(劉國忠《清華簡的入藏及其重要價值》,《清華大學(xué)學(xué)報》2009年3期),所以說清華簡的整理研究首先是從處理霉菌開始的。入藏簡冊以外,考古發(fā)掘出土簡冊的整理更要從科技層面的文物修復(fù)保護(hù)與信息提取著手。南方出土的簡牘常常被泥水包裹,經(jīng)歷地下水千年浸泡,本體糟朽,輕輕一碰就可能導(dǎo)致災(zāi)難性后果。剛出土?xí)r,往往會散成一堆,看上去只是爛泥中黑乎乎、近乎朽腐的竹條木片,出土后也會因為環(huán)境變化而很快地氧化變黑。如海昏簡牘的含水率多超過400%,竹纖維內(nèi)部分子結(jié)構(gòu)已遭到嚴(yán)重破壞,糟朽嚴(yán)重。檢驗報告顯示,它們存在飽水、干縮、卷曲、變形、殘碎、腐朽以及通體變色等多種病害,這些都是讀取出土簡牘上的文字信息的“攔路虎”。提取、剝離朽爛的簡冊,清洗、加固并使變黑的簡牘脫色、脫水復(fù)原,是簡牘古籍整理研究的首要,也是最基礎(chǔ)的工作。

簡牘,尤其是飽水簡牘的保護(hù)是世界性難題。由于對保護(hù)與研究各有利弊,飽水簡牘是否需要盡快脫水,長期存有爭議。脫水能夠增強簡牘的強度,便于保存并延長其壽命;但脫水后,簡牘本身及墨跡顏色通常會變淡,反差縮小,對文字圖像的采集不利。二者之間如何權(quán)衡,對保護(hù)整理者而言是不小的挑戰(zhàn)。如果不急于脫水,對飽水簡牘的保護(hù)要求會更高。因此在為清華簡的入藏與整理成立專門機構(gòu)時,李學(xué)勤先生就一直堅持要把“保護(hù)”二字納入機構(gòu)名稱中(李均明等《李學(xué)勤先生與簡牘保護(hù)》,《中國史研究動態(tài)》2019年5期)。清華簡、北大簡、海昏漢墓簡牘、銀雀山漢簡,越來越多的簡牘典籍采取不急于脫水的整理保護(hù)方法。從“出土文獻(xiàn)與中國古代文明研究協(xié)同創(chuàng)新中心”到“古文字與中華文明傳承發(fā)展工程”協(xié)同攻關(guān)創(chuàng)新平臺,簡牘古籍等出土文獻(xiàn)的保護(hù)均是平臺建設(shè)的重要方向。整理研究以人文社會科學(xué)為主,清理保護(hù)更側(cè)重自然科學(xué),二者和諧并存,體現(xiàn)的是新時代簡牘古籍整理與研究的特色。

轉(zhuǎn)化利用是簡牘古籍整理研究的重要指向

《意見》強調(diào)要“挖掘古籍時代價值。將古籍工作融入國家發(fā)展大局,注重國家重大戰(zhàn)略實施中的古籍保護(hù)傳承和轉(zhuǎn)化利用”。出土簡牘古籍的整理與研究是系統(tǒng)工作。出土簡牘的保護(hù)是上游。收藏簡牘的各級各地方考古院所、博物館、文保中心,主要任務(wù)是清理、保護(hù),保證簡牘文物本身的安全與合理展示、利用。釋讀、整理是中游,這也是過去工作中重點強調(diào)的。分布在考古院所、高校及其他專業(yè)部門的研究人員,對出土簡牘上的文字、篇章進(jìn)行識別、隸定、注釋和校勘,撰寫出版整理研究報告。轉(zhuǎn)化利用是下游,也是新時代簡牘古籍整理研究的重要指向。這需要保護(hù)、整理、研究、出版等從業(yè)人士以及全社會的共同努力。

海昏竹簡現(xiàn)場出土情況出自《海昏簡牘初論》

簡牘典籍中蘊含著“中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化核心思想理念、中華傳統(tǒng)美德、中華人文精神”,可以“為治國理政提供有益借鑒”。胡家草場漢簡《蠻夷(諸)律》有關(guān)編戶授田的具體規(guī)定,顯示的正是秦漢政府為造就“故民”與包括內(nèi)附蠻夷在內(nèi)的“新民”同質(zhì)化的努力。秦漢簡牘所見中央政府建立各民族民眾的國家與民族認(rèn)同的過程,反映出中華民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、交往交流交融歷史的源遠(yuǎn)流長。北大秦簡《算書》甲種與《九章算術(shù)》的密切聯(lián)系,天回醫(yī)簡所見扁鵲—倉公的醫(yī)學(xué)傳承,科技典籍的整理研究,古典醫(yī)籍的梳理挖掘,無一不昭示簡牘典籍的時代價值。

《意見》特別指出,數(shù)字化和普及傳播是轉(zhuǎn)化利用的有效途徑。新時代簡牘古籍的整理研究,超高清彩色影像和超精度紅外影像的采集是基本程序,這本身就使得出土簡牘古籍的數(shù)字化擁有得天獨厚的條件。在適當(dāng)時機上網(wǎng)或影印出版,開發(fā)全文檢索、主題檢索數(shù)字資源庫等,均是新時代簡牘古籍整理與研究的發(fā)展方向。中西書局的數(shù)字出版團(tuán)隊,已計劃依托相關(guān)高校建立“楚文字編纂工作平臺”和“清華簡電子書平臺”,后者已經(jīng)上線運營。以天回醫(yī)簡為基礎(chǔ)建立的首個出土醫(yī)學(xué)典籍文獻(xiàn)影像數(shù)據(jù)庫即將問世。依托國家語委甲骨文等古文字研究與應(yīng)用專項、“古文字與中華文明傳承發(fā)展工程”協(xié)同攻關(guān)創(chuàng)新平臺,戰(zhàn)國楚簡、秦漢簡牘草書等文字資料處理平臺以及馬王堆漢墓簡帛、北大秦漢簡牘、銀雀山漢簡等重要簡牘典籍的數(shù)字化建設(shè)亦有條不紊地展開。

大眾化傳播,是衡量簡帛古籍時代價值的試金石。海昏侯墓出土的萬余件文物中,簡牘典籍公認(rèn)最為重要。新華社采訪報道的整理團(tuán)隊每一次的工作進(jìn)展,瀏覽人次都達(dá)到千萬次以上,一些重點話題還頻頻登上熱搜。社會大眾對簡牘古籍整理研究的關(guān)注,其實是對中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的關(guān)心。2021年,央視、國家話劇院、國家圖書館和中國歷史研究院合作推出的《典籍里的中國》,獲得廣泛的關(guān)注與好評。其中《論語》《孫子兵法》等期,分別由海昏竹書《論語》、銀雀山漢簡《孫子兵法》切題,取得了積極的傳播效果。在融媒體傳播之外,胡平生先生《趣味簡帛學(xué)》是大專家寫就的普及性專業(yè)著作,被稱作“最通俗的專業(yè)讀物”;清華簡也曾在紐約聯(lián)合國總部舉辦“寫在竹簡上的中國經(jīng)典——清華簡與中國古代文明”專題展覽。在搭建數(shù)字化信息平臺的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴展延伸,鼓勵相關(guān)部門在簡帛古籍大眾化傳播方面開動腦筋,創(chuàng)新簡帛古籍活化的方式方法,是新時代值得重點探索的努力方向。

(本文系國家社科基金重大項目“出土簡帛文獻(xiàn)與古書形成問題研究”(19ZDA250)階段性成果)

(作者系中國社會科學(xué)院習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想研究中心、古代史研究所、“古文字與中華文明傳承發(fā)展工程”協(xié)同攻關(guān)創(chuàng)新平臺副研究員)